非营利组织RefuSHE:难民女孩的人生摆渡者

作者:妤宁,徐仰迪

和世界上绝大多数女孩不一样,对Hawa来说,生活一开始就采取了最困难的模式。

Hawa出生于达达阿布(Dadaab),世界上最大的难民营。她独自生活在这里,家人很早就离开了她。

达达阿布,这个由联合国难民署于上世纪90年代设立的难民安置点,位于肯尼亚境内邻近索马里边界的荒漠地带。目前居住着超过20万人口,汇聚了肯尼亚境内的大多数难民,相当于肯尼亚一个中型县城的规模。

这里的难民们大多数来自索马里,也有少数来自民主刚果、埃塞俄比亚和南苏丹等国家。母国无休无止的冲突,使得难民返乡的可能性微乎其微,只有极少数的幸运儿,才能获得在第三国重新安置的机会。如今,达达阿布已经成了很多难民的永久居住地,像Hawa这样的第二代难民有数万人之多。

这里植被稀少,人口过载,资源匮乏,治安糟糕,每天上演着层出不穷的暴力事件。简陋帐篷和铁皮棚屋,在这片尘土漫天的东非沙漠上野蛮生长。

偌大的难民营里,Hawa孤身一人。她没有能力保护自己不受侵害,只能默默忍受不平等待遇、频繁的暴力和各种形式的剥削。女性,难民,贫困……多重的身份标签,让她成为困境群体中的困境群体,被恐惧日夜环绕着。

几年前,一位同为难民的邻居性侵了Hawa。不久后,她发现自己怀孕了。那时她15岁。

(达达阿布难民营,来源:The Guardian)

破碎的家乡:潮水般涌入肯尼亚的难民

近30年来,肯尼亚经历了旷日持久的难民危机,是世界上最大的两个难民营达达阿布难民营和卡库马难民营的所在地。

肯尼亚位于非洲大陆东海岸,同索马里、埃塞俄比亚、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达接壤。由于周边国家长期处于内战或饥荒状态,局势相对稳定、经济相对繁荣的肯尼亚成了大多数邻国难民的目的地。

1991年,约28.5万索马里难民因内战背井离乡,潮水般涌入邻国肯尼亚。截至2006年,这个数字已经翻了三倍。仅2011年一年,肯尼亚就接纳了约15万索马里难民,这是继1991年来最大的索马里难民潮,这次的原因是严重的旱灾与饥荒。按照当时的统计数字,这意味着每100个居住在肯尼亚的人里,就有2人为索马里难民——这还没有算上来自其他国家的难民人数。

源源不断的难民潮,给肯尼亚这个本身并不发达的东非国家带来了严峻的挑战。在长达30年的难民接受史中,肯尼亚政府一直试图平衡国内治安与保护难民的国际义务,尽力为每个难民提供人道主义援助、教育和粮食。

然而,难民营往往位于肯尼亚相对贫穷的地区,即使肯尼亚当地居民的生活水平也不尽如意。卡库马难民营所在的图尔卡纳,便是肯尼亚最贫困的地区之一。图尔卡纳居民要么过着半游牧式的生活,要么住在没有自来水或电的村庄里的小屋里。

政府在图尔卡纳建立难民营的初衷是改善人力资本,打破当地的贫困循环。但是,据联合国难民署统计,图尔卡纳有近20万难民,但他们的就业率极低,只有约五分之一拥有工作,半数以上难民生活在每天1.90美元的贫困线以下。

被遗忘的她:女性难民的多重困境

和Hawa有着相似身世的难民女孩不计其数。据统计,肯尼亚49%的难民人口是女性,其中,有孩子的妇女约占76%。这些流亡他乡的女孩们,很多都是独自一人。她们或者在出生后不久就成了孤儿,或者由于各种原因失去了与家人的联系,甚至目睹了父母家人的死亡。

由于没有正式的身份,她们常常被人贩子盯上,或被民兵甚至其他难民侵害。14岁女孩Grace在父母去世后前往南苏丹的路上,就被绑架并且迫与一名民兵结婚。

如果这些难民女孩们的钱不够继续上路,有时只能出卖自己的身体,一些人贩子就常常以降低旅程费用或缩短等待时间的名义强迫女性难民进行性交换。

流亡期间,缺少照明良好的女性专用厕所以及安全的睡眠环境,女性难民被迫与男子共用私人区域。一次对难民女性的采访显示,为了人身安全,许多妇女拒绝吃喝,以避免使用厕所和浴室。

(达达阿布难民营中正在做饭的母亲,图源:UCNHR)

难民营中,女性难民往往比男性更难找到一份可以维持生计的工作——这和肯尼亚当地严重的性别歧视有关。有研究显示,女性户主的难民家庭往往比男性户主的家庭更加贫穷。

为了寻求更好的生活,难民经常逃离难民营,前往首都内罗毕等大城市。这趟旅途充满了危险,尤其是对于这些年轻的难民女性。路途中,大多数人搭乘的是相对封闭的货车,据统计,这种方式使得她们遭受性侵的风险提高了四倍。

非营利组织RefuSHE的诞生

出于对安全的担忧,以及在达达阿布有限的选择,Hawa做出了一个勇敢的决定:离开从小生活到大的难民营,前往肯尼亚首都内罗毕。

到达内罗毕后,Hawa辗转来到位于内罗毕市郊一个名叫安全之家(Safe House)的地方。安全之家为她提供了怀孕期间的全部护理,几个月后,Hawa生下了一个健康的女儿。

安全之家是专门为遭受虐待和遗弃的难民女孩提供帮助的庇护所,坐落于内罗毕的市郊,由当地一家名为RefuSHE的非营利机构运营。据RefuSHE的个案管理经理南希·塔玛莎(Nancy Tamasha)介绍,安全之家提供物资、医疗、法律援助和心理咨询,也为女孩们寻找失散的家人。

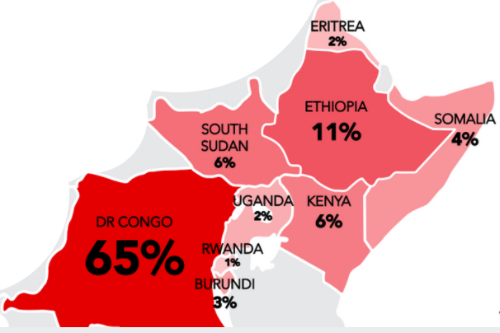

在安全之家,Hawa遇到了很多与她有着相似经历的女孩们,这让她不再孤单。在这些难民女孩中,约65%来自刚果民主共和国,其他则来自布隆迪、厄立特里亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、卢旺达、索马里、南苏丹和乌干达。

(RefuSHE帮助的难民女孩来源,图源:https://www.refushe.org/about-us/refugee-girls)

她们大多像Hawa一样,从肯尼亚偏僻的难民营逃往较为发达的首都内罗毕,被RefuSHE的合作机构发现并转移至RefuSHE。来到RefuSHE时,这些女孩的年龄大多在13-24岁之间,其中70%曾遭受过性别暴力,超过半数女孩已经身为人母,却并非因为自愿。

RefuSHE不仅为Hawa提供了充足的安全保障,也帮助刚刚成为母亲的Hawa实现了重返学校的梦想。Hawa加入了RefuSHE的另一个核心项目“女孩赋权计划”,学习英语、斯瓦西里语以及基本的算术课程,并接受职业技能培训。

学习期间,她的女儿由RefuSHE的工作人员全天候看护。RefuSHE也会为这些儿童提供完善的教育和陪伴,让他们茁壮地成长,以免除Hawa这样的青少年母亲的后顾之忧。

慢慢地,原本无法同他人顺畅交流的Hawa开始能够用英语和斯瓦希里语流利地进行读写。现在,两年过去了,她成为了RefuSHE所创立的社会企业“工匠集体”的一名领导者,已经能够独立地供养自己和女儿的生活。

她梦想在未来成为一名记者。每天,她都按时收听或阅读BBC的新闻报道。

这个叫做RefuSHE的组织,是肯尼亚第一个也是唯一一个专注于帮助难民女孩的机构,由安妮·斯威尼(Anne Sweeney)和塔林·古德(Talyn Good)共同创立。

两人曾为联合国难民署工作,接触过大量东非国家难民。在工作中,他们目睹了难民女孩遭受的剥削和虐待,决定用自己的方式拯救这些女孩:建立一个独一无二的社区。在其中,女孩们将受到平等对待,学习任何她们想要的东西,充分发展自己的潜力,甚至成长为领导者。

2008年,在肯尼亚以及全球难民危机的大背景下,RefuSHE诞生于内罗毕。“每个难民女性都应拥有同等的机会”是他们坚定不移的原则。

教育:不止于知识与技能

RefuSHE的主校区坐落于内罗毕的一个安静的社区。校区的楼房环绕一座花园而建,花园中不时传来女孩们叽叽喳喳的谈笑声,夹杂着悦耳的鸟鸣与微风拂过花草树木的声音,怡人又惬意。

在被混乱、动荡与冲突裹挟的首都近郊,这里像是一片与世隔绝的绿洲,聚集了数百位参加RefuSHE的另外两个核心项目“女孩赋权计划(Girls’ Empowerment Project)”和“工匠集体(Artisan Collective)”的难民女孩。

在这里,女孩们会接受和正常学校教育相当水平的数学、英语及斯瓦西里语课程。她们根据水平测试被分到相应的班级,当完成了所有水平的教学并通过考试,就能得到肯尼亚官方的基础教育文凭。

也有一些特殊的课程教授女孩们基本的生活技能,如理发、烘焙等等。除此以外,生殖健康、性暴力预防、艾滋病预防、甚至领导力课程,也被纳入了教学计划。

为了帮助女孩们取得经济独立,RefuSHE还聘请专业人士为女孩们提供为时1-2年的裁缝培训。女孩们将掌握手工和机器缝纫方面的技能,包括面料测量和裁剪、编织技术和刺绣技巧等。结课之后,只要通过面试,女孩们就可以进入RefuSHE名下的一家名为“工匠集体”(Artisan Collective)的社会企业工作。

“每个教室都挤满了全神贯注的学生,她们非常愿意同我们分享她们在学习的课程,并展示她们的英语口语。午餐时间,空气中弥漫着食物的香味。在音乐声中,女孩们聚在一起用餐和社交。”一位来自第三方机构的调查员在到访RefuSHE之后这样描写道。

“这可能是任何一所高中,世界上任何地方——然而,那天晚些时候带着小孩再次出现的众多女孩们,提醒着人们这个地方的特殊性质。”这位调查员说。

(女孩们在RefuSHE的校区,图源:RefuSHE·领英)

然而,教育对于女孩们的意义并不止于技能和知识。早年的经历往往给女孩们留下了巨大的心理创伤,接受教育正是疗愈这些创伤的重要途径之一。

女孩们有固定的作息安排,例如什么时候完成课后作业、劳动、用餐和娱乐。充满规律的日常生活,让她们感到生活回到了正轨,置身于一个充满安全感的大家庭当中。

当女孩们开始学习扎染布料,看见原本朴素的布面在自己的手下变幻出独一无二的花纹,这样的体验是无与伦比的。意味着曾经如浮萍般漂泊的她们,终于能够自主掌握生命中的一些可能性。

即使是缝纫这样的重复劳动,也为女孩们提供了一个社交空间。在这里她们遇见和自己有共同经历的人,分享自己的生命故事,寻找支持与共鸣。陪伴使得女孩们的自我变得更强大,得以驱赶那些如鬼影般攀附在生命之中的创伤。

从“被侮辱与被损害的”,到有尊严地活着

在“工匠集体”中,每一条女孩们手工扎染的流苏围巾,都由设计和制作它的女孩的名字命名。它们被放在名叫Etsy的平台上出售,销往世界各地。销售所得全归女孩们所有,它们作为每个月的津贴发放给女孩们。

70%的女孩通过参与工匠集体的工作获得了经济独立,这在难民当中是一个相当高的比例。

但创造营收并不是这家社会企业的主要目的。它的真正目标是让每个女孩重塑自己的身份,独立而有尊严地活着。

每年,RefuSHE会和一些来自东非的知名时装设计师合作,举办“时装挑战赛”(Fashion Challenge),这是机构举办的最具影响力的活动之一,每年可筹得十余万美元的善款。这是一场特殊的T台秀,每名时装设计师都会同一位女孩组队参与比赛,一起制作服装。

艺术唤醒了女孩们身上沉睡的潜能,并让她们被更多人看见。可以看到,女孩们同设计师一起发挥创造力,用自己亲手制作的面料设计出独一无二的服装,用作品表达自己内心的声音。

(Fashion Challenge的海报,图源:https://www.accelevents.com/e/FashionChallenge2021)

值得注意的是,无论是“安全之家”,还是“女孩赋权计划”和“工匠集体”,都是RefuSHE的引以为豪的名叫“Holistic Model”的全方位救济体系中的一块拼图。这个环环相扣的救济体系,涵盖了女孩生活与成长的各个方面。

它始于一个名叫“个案管理”项目。每当女孩来到RefuSHE,专业人员会对女孩们进行家访或者其他形式的沟通,根据女孩的实际情况制订个性化的帮助计划,决定她们后续进入的项目。甚至,倘若女孩们的需求不能通过现有的项目得到满足,RefuSHE会为女孩特别设立新项目。

充分尊重女孩的需求并提供全方位的帮助,是RefuSHE最大的特色。

用个案管理项目经理南希的话说,RefuSHE与难民女孩们的关系更像是“母亲与孩子”,无微不至地照料着女孩们,陪伴她们走过成长的各个阶段,直到她们能够独立地重建属于自己的生活。

只要一点点帮助,她就能蓬勃生长

著名演员安吉丽娜·朱莉2017年作为联合国难民署特使访问RefuSHE的时候,一位名叫Chantale的盲人女孩给她留下了深刻的印象。

不仅因为这个女孩经历了常人难以想象的苦难,更因为她无比灿烂的笑容————在 RefuSHE 的难民女孩们之中,苦难称得上稀松平常,但历经苦难后仍然有这样的笑容是罕见的。

那时朱莉就相信,对于这个拥有蓬勃生命力的难民女孩来说,只要能得到一点点帮助,在尘埃中她也能开出花朵。而 RefuSHE 于她而言,正如久旱逢甘霖。

(朱莉和Chantale,图源:www.refushe.org)

这个来自刚果共和国的女孩患有先天性白化病。在她遍布着黑皮肤人群的故乡,浅色皮肤的人是长久以来被污名化的对象。出于迷信,许多饱受病痛折磨的白化病患者被巫医残忍地杀害或致残。

她出生时,医生问她妈妈的第一句话是:“你还要这个孩子吗?”祖母看见她后,气急败坏地朝妈妈大喊:“要么你杀了这个孩子,要么你离开这个家。”但她妈妈坚持留下了她。

成长对她来说充满艰辛。在她的国家,并没有专门为视障儿童开设的学校。因为白化病而几乎丧失视力的她,在学校里看不清板黑板,只能努力凝神听讲。不记笔记会被体罚,她只能在课后借别人笔记来学习。

在她对校园生活充满失望的时候,她的妈妈却鼓励她:有学上是幸运的,只有教育才能通往成功。——她的妈妈在14岁的时候就被迫嫁人,永远失去了上学的机会。

然而,13岁那年,她的父母在一场部落之间的屠杀中失去了生命。失去了父母庇护的她处处受排挤。一年后,她遭遇了绑架,成功逃脱后,她和家人们逃往乌干达。

在乌干达难民营的三年里,她成为了60多位白化病人的领导者。由于乌干达政府拒绝给病人们批准难民身份,Chantale就和联合国难民署及人权署联系以祈求庇护与资助。然而,当地难民营的总管威胁她,如果不停止这些活动,就会将她和她的家人们赶出去。

无奈之下,她离开了在难民营的兄弟姐妹,前往肯尼亚,并通过肯尼亚的警局联系上了联合国难民署,后者将她转移至RefuSHE。

(Chantale Zuzi,图源:Telegram & Gazette)

直到RefuSHE对绝望中的她伸出援手,急转直下的命运才终于踩住了刹车。

在“女孩赋权计划”的工作人员 Esther 眼中,Chantale 的学习能力很强。刚来RefuSHE的时候,她不会说英语,只懂得一点零星的法语,说话时细声细气,有一点羞涩。但是在 RefuSHE 学习了短短一段时间英语后,她就能勇敢地表达自己的想法了,甚至能用英语创作小故事和诗歌。她的领导力天赋也很快崭露头角,激励着其他女孩同自己一起学习。

2018年,在RefuSHE的帮助下,Chantale顺利拿到了前往美国的难民签证,被马萨诸塞州的伍斯特(Worcester)的一户家庭收养。她很快成为了当地高中的顶尖学生,不仅学业名列前茅,还是学生组织的领袖。

她参与了马萨诸塞州盲人协会开设的演讲、声乐、钢琴、小提琴等课程。疫情期间,她利用在RefuSHE学到的缝纫技能制作口罩,帮助当地社区抵御新冠病毒。

“RefuShe是我第二个家,在这里我迎接了新的人生。” Chantale 说,“难以想象,如果没有RefuSHE,我现在是怎么样的?”

但朱莉告诉她,“是你自己让这些帮助变得有意义。”

RefuSHE给了Chantale祖国没有给她的:教育、安全、食物、家庭……以及梦想。这向她的祖国证明了:如果祖国给了她教育,她能做到比他们想象得更好。

Chantale的经历也是对RefuSHE的工作理念的生动诠释:难民女孩并非只有“不幸者”的标签。在标签之外,她们是一些拥有无限潜力、值得被平等对待的鲜活的个体。

现在,她就读于美国的一所顶尖大学。她梦想毕业之后为联合国工作,帮助与她有相似经历的女孩,就像RefuShe帮助她一样。

向前走,不要回头

如今,RefuSHE已经为超过3300名女性以及他们的孩子提供食物、住所、安全保障、教育机会与就业机会。她们之中大部分人习得了一技之长,不少人完成了经济独立。28%的女孩获得了在第三方国家重新安置的许可,开启了她们的新生活,这个数字远高于1%这一国际平均水平。

遇到RefuShe之前,她们生活在被世界抛弃的绝望中,就像一艘小船迷失在无尽的永夜里,看不到自己的未来。有的像Chantale,小时候失去双亲,被自己的祖国排挤。有的像Hawa,从出生开始就一个人在难民营里摸爬滚打,被侵犯、被羞辱。

RefuShe就像这深夜里的灯塔,给了难民女孩们新的希望和方向,为她们保驾护航,让他走出黑暗迎接新的人生。在RefuShe的帮助下,Chantale和Hawa都重拾学业,也在她们热爱的领域闪闪发光。

她们的故事生动地佐证了RefuSHE创始人的理念:“如果难民女孩享有和他人同等的机会,她们也能茁壮成长,成为一名领导者,或者对世界有贡献的人。”

这些被救赎的女孩也带着对RefuSHE的感恩,努力用自己的方式拯救更多的人。

对于这些从RefuSHE毕业的女孩们,在RefuSHE工作了多年的南希希望她们“永远不要回来”,“就像孩子总有一天要离开父母的羽翼,开始自己独立的生活”。

她相信这是对女孩们最好的祝愿。