古代慈善救济机构“漏泽园”与佛教

位于河南省滑县八里营乡万集村东地的宋代漏泽园遗址

位于河南省滑县八里营乡万集村东地的宋代漏泽园遗址

漏泽园是古代一种为安葬贫病无依者或无主尸骨的慈善救济机构,自宋代开始建置,至清代犹存。漏泽园建置管理主体,或为中央及各级政府出资组建并委任世俗专职人员进行管理;或由政府资助并委托佛教寺院僧人住持管理及参与经管;或由佛教寺院自建并独立进行管理。

宋代始创漏泽园

由于漏泽园的建置大都与佛教相关,故佛教典籍中常有记载。如宋代宗鉴禅师集《释门正统》记载:“徽宗皇帝崇宁三年制:诸州县创漏泽园。”元觉岸禅师编《释氏稽古略》记载:“甲申/崇宁三年……宋,春二月,诏天下州县置漏泽园,殡客死无归之士。”

按照《宋史》的记载,“于京畿近郊佛寺买地以瘗死之无主者”始于宋真宗天禧年间(1017-1021)。宋仁宗嘉祐末(1063)又再次进行。但这是一种临时性的措施,未成为制度。宋神宗在位时,诏令将开封府境内各僧寺年长月久积累下来之所旅寄的棺柩中贫不能葬者,令畿县(旧称京都近旁的县份)各度官有之荒废不毛之地,听人安厝,命僧人主之。凡安葬三千人以上,便可度一人为僧;连续三年,便赐予经管僧人以紫衣;已经有紫衣的,便赐予师号。并让其继续主管这项事务三年,如果愿意继续进行这项工作者,听之。所谓赐以僧人紫衣,简称“赐紫”。唐宋时,三品以上官公服为紫色,五品以上官为绯色,官位不及而有大功,或为皇帝所宠爱者,特加赐紫或赐绯,以示尊宠。赐以僧人紫衣,即赐予僧人紫袈裟,对道士亦有时赐紫衣,为古代政府给予道、释出家人的一种荣誉身份,换言之,类似给予其一种国家承认的政治身份。赐予大德高僧以名号,有时亦赐予道士衣,也是给予道、释出家人的一种荣誉身份,等级比赐紫为高。宋徽宗崇宁三年(1104),时任丞相的蔡京将这项制度推广到全国,在各地州县设置漏泽园,并“为园置籍”进行规范管理,甚至对瘗人安埋的深度等事宜都做了细致规定,还对主持其事的僧人之奖励措施予以明确规范。宋徽宗宣和二年(1120)以及宋高宗南渡建都杭州的绍兴年间,均“参考元丰旧法”再次重置漏泽园,都是依附于僧寺并由僧人住持管理。

根据记载,宋代漏泽园的设置是始于宋神宗元丰年间,是应陈向的奏请而施行的,命陈向“总其事”。设置的范围不仅限于京都开封府境内及近旁的畿县,而是“诏各郡置漏泽园”,并推行普及到全国各州县。宋人徐度撰《却扫编》云,“每三十为坎,皆沟洫,什伍为曹,序有表,总有图。规其地之一隅以为佛寺,岁输僧寺之徒一人使掌其籍焉”,表明已经制定了相应的制度、措施及实施规范,建立了相应的档案。值得注意的是,这里所记载的政府配套措施,是在所建之漏泽园中选择一块地方专门建置一所佛寺,每年派遣一位僧人“使掌其籍”,“岁输”之语可知为常年性事务而非一次性行动;使僧人“掌其籍”则表明这种制度性慈善救济机构的设置,从开始就如同“悲田养病坊”一样被归纳或依附到古代佛教的慈善救济事业之中。

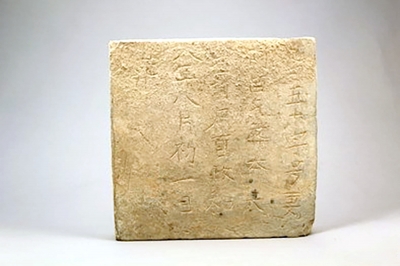

滑县漏泽园遗址出土的北宋政和年间墓砖一块

滑县漏泽园遗址出土的北宋政和年间墓砖一块

漏泽园何以依附佛寺?

古代漏泽园为何要大都依附于佛教寺院建置,或者指令延请佛教僧人主持,原因有许多。首先,当然是与佛教徒具有普世性的悲悯救世之理念分不开的。在古代,佛教界有许多社会慈善救济机构,如“悲田养病坊”“居养安济院”等。宋代依附于佛教寺院建置的漏泽园,许多就与悲田养病坊或居养安济院等毗邻配套而建。如宋人施宿(1164-1222)等撰《会稽志》云:“漏泽园在县南七里。……令州县命僧主之……与漏泽同时,又有居养院以惠养鳏寡孤独,安济坊以济疾病。”又《宋史》记载:“高宗南渡,民之从者如归。市既为之衣食以振其饥寒,又为之医药以救其疾病,其有陨于戈甲、毙于道路者则给度牒瘗埋之。若丐者育之于居养院,其病也疗之于安济坊,其死也葬之于漏泽园。岁以为常。”

此外,古代佛教寺院本来就有专为安葬去世僧人而设置的墓园,或称塔园。这种墓塔园虽然只是面对教界之内,但也具有某种公益性质。

另外还有一个重要的原因是,古代贫病无依之人以及部分军队士兵去世后无力安葬,或流寓外乡者去世后无法归葬原籍,往往将棺柩寄存于寺院,甚至有许多人本来就是被收容在寺院设置的悲田养病坊等慈善救济机构中而后去世的。古代佛教寺院还有一个不成文的传统,乐于接纳外地流寓之人于寺内读书、居住等,费用全免,这在诸多史籍甚至文学作品中经常见到,这些人去世后,也存在安葬问题。年长月久积累下来的大量未葬棺柩尸骨,久而久之便无主认领,此即前述《宋史》所云“开封府界僧寺旅寄棺柩,贫不能葬”。寄存于寺院的棺柩尸骨年久月深,数量日增,寺院的空间有限,便难以容纳,寺院僧人纵然有慈悲怜悯之心,也没有如此数量并需日益增加的土地资源来进行妥善安置;加之有些棺木败坏,尸骨暴露,寺院僧人有可能将其草草掩埋于寺院旁边的荒地中,有一些贫穷之家无力安葬亲人也将尸骨以草席包裹弃置于此,便形成宋人徐度撰《却扫编》中所云“宿陈留佛寺……四望积骸蔽野,皆贫无以葬者,委骨于此”,以及宋人吴自牧撰《梦粱录》所云“寺庵寄留槥椟无主者,或暴露遗骸”的情状。因古代人丧葬讲究入土为安,而安葬棺柩尸骨必须占用土地。棺柩尸骨久置未葬,既有碍观瞻,从疾病卫生学的角度看,也是污染环境、萌生传染疾病之源,因此,古代漏泽园的设置,许多学者是从环境卫生学史的角度对其进行研究。基于此,哪怕是政府出面来组织安葬事宜,也必须依托佛教寺院。或者是在某寺院附近由政府出资购买一块土地建置漏泽园置于该寺院的管理之下,这种情况多见于地处郊外的寺院;或者在郊外荒山野岭不毛之地由官方购买或划拨一块土地建置漏泽园,交由某所寺院僧人进行管理,这种情况多见于地处城镇市井的寺院。如果是后者,便“规其地之一隅以为佛寺”,或由该寺院派遣僧人、或另外延请僧人驻锡在此,以便进行日常管理。自宋代迄清代,许多漏泽园依附于佛教寺院而建的格局并未改变。

漏泽园的管理细节

历代史籍中关于漏泽园建置情况的记载甚多,而以宋代的记载较为详实。

宋人施宿等所撰的《会稽志》是现存历史文献中对漏泽园建置运营情况记载得较为详细的一份资料。它首先介绍了漏泽园建置的缘起,“凡寺观旅榇二十年无亲属,及死人之不知姓名,及乞丐或遗骸暴露者,令州县命僧主之,择高原不毛之土收葬,名‘漏泽园’”。接着记述园区“周以墙栅”,既便于管理,又可以“禁无故辄入及畜牧者”,以保持园区内的肃穆安宁,还“庇以土地所宜易生之木”,进行绿化,加强了环境的美化。每位被安葬之“人给地八尺”,“有子孙亲属而愿葬园中者许之,给地九尺”,这是墓园布局及土地使用情况的安排。“方砖二,刻元寄之所,知月日、乡里、姓名者并刻之”,此即安葬时,在二块方砖上刻写该棺柩尸骨原来寄寓之处所;如果知道死者去世的时间、籍贯、姓名等,也刻于砖上。二块砖所刻的内容相同,一块随棺柩尸骨埋于土内,一块立于坟墓之前。为何这样处理,估计是担心日久岁深,立于地表的砖刻破损丢失,而土层内还有一块内容相同的砖刻,而不致又成为无主之孤魂。此即建立相应的档案资料,以便日后稽考。

死者安葬于漏泽园时,有两种情况,一种是已有棺木装殓,另一种是原来没有棺木,即所谓“暴露者”,便由“官给轊(棺木)”。安葬之日“给寓镪”,即给用白金水涂过的纸冥钱,并给“祭奠酒食”。“墓上立峰”指在坟墓上堆一个小土包,前述墓砖之一估计就树立在这个小土包之前面。又制定了相应的法规,郡县之官吏凡有“违戾者、弛慢者、失检察者,皆置之法”。还“置吏卒护视”对墓园进行保护巡视。由于安葬于漏泽园的多为无主之逝者,安葬之日不会有亲朋戚友来送葬,岁时节令也无人来吊念扫墓,故在每位死者的“葬日及岁时”由管理方“设斋醮”进行追奠。但这种“葬日及岁时设斋醮”的制度没有持续很久,此即《宋史》所载:“宣和二年诏:……漏泽园除葬埋依见行条法外,应资给若斋醮等事悉罢。”

漏泽园制度推行日久,便产生了一些弊端。在官府方,出现了“奉行颇过,至有分为三园,良贱有别”,即将整个园区分为三种不同等级而区分丧者身份之良贱而分别安葬等情况,这既有官吏为了显示“政绩”而出现“奉行颇过”的情况,也与均沾政府(皇帝)恩泽的初衷相违背。从经管具体事务的“守园僧”方,因为有“以所葬多为最,得度牒及紫衣”的奖励措施,“遂有析骸以应数者”,即将一份尸骨分为几份安葬,以冒充数目而博取“度牒及紫衣”奖励者。因此,“始诏裁损”。北宋末年,“军兴多故”,外敌入侵,无暇顾及,便“遂益弛”。

宋人潜说友撰《咸淳临安志》称,“各置图籍,立笔记识”,表明对每座墓葬在漏泽园中的地理位置建立了图画及文字档案。“仍置屋以为祭奠之所,听亲属祭飨”,则应该是指《会稽志》称“有子孙亲属而愿葬园中者许之”的情况。对主管僧人也“月给常平钱五贯、米一石”,作为日常衣食生活的费用。“赐紫衣”的指标只有“瘗及二百人”,远比北宋时期的“葬及三千人以上,度僧一人,三年与紫衣”指标要低得多。对漏泽园进行检查督察的机构为常平司,这可能与维持经费的来源出自于常平司有关。

宋人陈耆卿撰《嘉定赤城志》记述,当地漏泽园“园内立墙,墙内分为若干层,层分为若干穴”,估计这所墓园是依山而建,所立之墙当为切土取平后的挡土墙,依次沿山上下,便形成多层墓地。“自东取西,或自南取北”,乃顺着山势而建,与今之公墓形制相同。每穴地广(宽)七尺,修(长)一丈,则比今之安葬骨灰的公墓占地面积大数倍,当然更具有本质区别的是,这是完全免费并提供给穷人的。“比葬,掘深五尺”,也比北宋崇宁年间“瘗人并深三尺”为深。“每三层横穿一沟,沟广三尺,深六尺。仍相一低处笕沟水出溪”,尤其是“深六尺”,比安葬棺柩“掘深五尺”还低一尺,表明对排水问题考虑得细致周到。其中一所“约可瘗一千五百四十八人”,及“余三所可瘗二千五百人”,作为仅仅是公益性慈善的墓园,规模应该不算小。

漏泽园既然依附于佛教寺院,必然有佛事活动以祭悼亡者。更有一些僧人干脆就驻锡于寺院的漏泽园中,为超度亡魂做功德。如清代京都圣感桂芳林禅师“保宁清苑张氏子,赋性淳和,不茹荤酒,虽羁尘网,矢志出家。二十七岁,礼本郡观音庵光碧玉披剃,诣悯忠圆具戒。后居漏泽园,日诵《华严》,夜持《尊胜》,设放焰口施食,三年无辍,四众倾心,‘鬼王’之号由此称之”。还有一些僧人经常莅临住宿于漏泽园,并从中获得世事无常、皈依佛祖的感悟。

最后,引述明代永觉和尚《过漏泽园》诗,作为本文的结束:生前百战竞山河,死后空埋七尺坡。蜗角力争荣有几,菜根久嚼味偏多。千长尽属黄埃盖,百巧其如白骨何。假使韶光如可驻,巢由应不卧山阿。

(据《湖南科技学院学报》)