“记者到了吗?”

“已经到了。”

11月中旬,一个阴冷的中午,《公益时报》记者坐在位于北京东三环万通中心15层一间不大的办公室里,安静等待着南都公益基金会理事长徐永光。听到外面的这段对话没一会儿,徐永光带着股风,推开门径直走了进来。

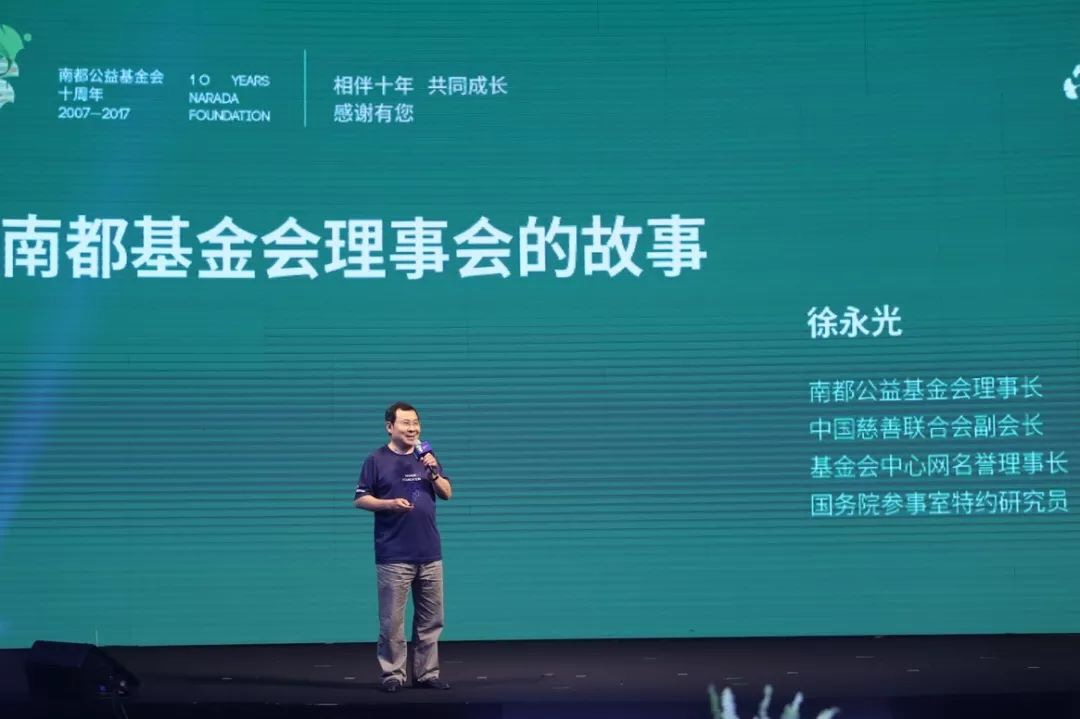

徐永光头衔不少。除了南都公益基金会理事长,他还担任中国慈善联合会副会长、国务院参事室特约研究员、基金会中心网名誉理事长。他还是第九、第十届全国政协委员。

徐永光在公益圈名声响当当。1988年,他辞去团中央组织部长职务,创立中国青少年发展基金会,开创了中国家喻户晓的公益品牌“希望工程”;2007年他成为南都公益基金会的联合创办人,致力于推动公益慈善行业的发展与社会创新。

徐永光在业界评价两极化——有人说他是中国公益圈的先驱和革命者,贡献巨大、成绩突出,无人能比;有人说他功利冒进、喜走捷径,特别是近年来大力推崇社会企业及“公益市场化”,更让他成为众矢之的,毁誉参半。

徐永光烧了壶热茶,坐在了一张皮质的深色转椅上。他身着黑色夹克,深色裤子,黑色休闲鞋,以一种舒服放松的姿势面对着你,未曾开言已微笑浮现,让你感觉与他交流时应有的庄重,但又不显得拘谨刻意。

“你可以放开问。我们讨论公益行业的发展,有困难是常态,有争论也正常,不争论这个行业更完。”

这是徐永光的开场白。

徐永光用不少时间梳理了2008-2018的中国公益十年轨迹。他滔滔不绝的表达让记者很难有机会插空提问。但你勿需担心——他回馈给你的“料”,远比你期望的多得多。但他也力求严谨。当他不能肯定自己对一些过往的数据和信息阐述是否准确时,他会迅速拿出手机搜索,而后对刚刚给出的答案做更正补充。

徐永光十分自信,甚至可以用“自负”来形容。总结30多年公益之路,他说他自己够努力够投入加上够聪明,所以成就了今天。谈及目前在民政部登记搞得风生水起支持草根组织的几家公募基金会,他笑说“那几家基金会的领导都是团中央出来的……”“这是在暗示那几位都是受了您的点拨么”——记者半开玩笑地问,他哈哈大笑。

徐永光似乎不在意别人予他的是谤还是誉。面对激进、保守和中庸,他坚定地选择了抱持改革创新之心勇往直前的“激进”。他反问记者:“假如徐永光扮演一个中庸的人,四平八稳,我在公益行业还能有什么价值?”

或许可以说,这是徐永光爱公益的方式。这种爱还体现在他近乎“童言无忌”的批判。对当下有些公益人表现出的自我喝彩和自我陶醉,徐永光直言这些都是“虚幻的美丽”。

结束采访后,徐永光匆匆拿起外套和背包,赶赴下一个邀约。等电梯的空当,《公益时报》记者问,工作强度这么大,也已不再年轻,为什么他总是满面春风神采奕奕且毫无疲态。他一边笑着拨弄手机一边说:“烦恼靠自己化解啊,我做的是意思的事。”

临别时,徐永光高扬起手臂向记者挥手再见,那笑容中透着股掩饰不住的自信和不羁,怎么看,都不像70岁的老人。

访谈

2008-2018中国公益十年回顾

《公益时报》:2008-2018,回顾中国公益慈善事业这十年轨迹中,您认为哪些方面得到了提升,哪些问题依然没有得到解决?

徐永光:2008年-2018年,中国公益行业的发展有很大提升和进步,但也有许多纠结之处。2008年汶川地震发生后公众捐款井喷,大致在760亿元,公众参与热情空前高涨。2008年5月12日,汶川地震那一天,我整夜未眠。以前发生大的地震灾害,通常都是以民政部、慈善总会和红十字会这三家为主开展工作,其他机构基本都可以歇着,公众参与度也很低。那天晚上,我思来想去觉得这样是不行的,我们的公益行业要是不动员不参与起来,就没什么存在的价值了。5月13日一早,我就给十几家公益机构打电话沟通此事。当天上午,这十几家机构就聚集在南都基金会,商量发表联合声明,把抗震救灾和灾后重建两个内容都提出来。这份联合声明在当天大概有七十多家机构签名,我觉得这份联合声明的发表也意味着“公益”这个行业真正在中国出现了。我甚至还为此专门写了一篇文章,叫做《中国公民社会元年》,发表在《人民论坛》上。

后来就出现两种力量的纠结抗衡——一种力量就是公益更加行政化,政府介入的更深。还有一种力量则想往改革的方向推进。

实际上,就公益的编年史而言,我把2005年作为一个节点。正是在那年,时任温家宝总理在人大会议上提出“支持慈善事业发展”这八个字。但地方政府将这八个字改为“支持慈善事业,发展第二税源”。一些地方政府打着民生的旗号,强力地进入了慈善领域,觉得慈善可以为我所用。慈善也因此走了样,变成了一个权力介入的产物。2005年之后许多地方开始刮“慈善风暴”,政府自己去募捐,强行摊派。2008年汶川地震那年,社会捐款那么多,去了哪里呢?邓国胜教授对此有个研究,说这些捐款百分之八十其实进入了政府账号。进入了政府账号以后是不可能公开透明的,因为这笔钱和政府的钱混杂在一起了,你说怎么给社会公众交代?没法交代。大家对此其实是很有意见的。

这种情况到了2009年就走向了极端。2009年4月份发生了青海玉树地震。因为有2008年汶川地震的参与基础,玉树地震之后,很多基金会的参与积极性很高。结果五部委下文,要求基金会将募集到的善款全部汇缴至青海省人民政府。你说这样做极端不极端?按说捐款的使用,有合同法、公益事业捐赠法,还有基金会管理条例等法律法规约束。而作为受捐者也有相应的权利和责任。但最后五部委的做法不仅是公益事业的一种极端倒退,而且这份文件本身也完全成了一张废纸,一个笑柄。要知道这些善款中,有助学的、有建校盖房的、有医疗的等等。政府把捐款拿走了,那合同谁来执行?难道要政府去给我落实合同吗?还是让我们把善款再退给捐款人呢?政府说“啊?捐款都交给我们就行了嘛!怎么捐款还要按合同落实的呀?”我们的政府在慈善公益这方面的思维认知竟然还是计划经济时代的水准,确实让人无语。哪有说将一切法律置于不顾,我就要收缴全部善款,就这么任性。任性的结果是什么呢?是公众的不“信任”,正好倒了个个。

这就让慈善的定义产生了混乱,即慈善到底是公民一种自发自愿的权利,还是政府的强制行为。当时甚至有个全国人大代表提出说要“开征慈善税”,我一听差点昏过去了。我很快就写了一篇文章,叫做“以权谋捐,可以休矣。”我认为这已经伤害了民众爱心,绑架了慈善,甚至要把慈善搞死。我说“国营企业在世界范围内不奇怪,奇怪的是唯独中国有‘国营慈善’”。企业可以有国营,慈善怎么能有国营呢,慈善一定是属于民间的。所以到了2011年就出现了慈善乱象纷呈的局面——一是众人皆知的郭美美事件,其实是个乌龙,郭美美并没有花过红会半毛钱;二是慈善总会的尚德电池事件。慈善总会拿了三千万电池,开了发票,拿了管理费,最后电池都叫中间人卖掉中饱私囊了,此事到现在依然没有处理结果;三是河南宋庆龄基金会募捐30个亿,最后被《南方周末》曝光,其实是在卖医疗保险;四是青基会的中非希望工程,这个项目,就是让在非洲投资的企业家捐款建希望小学,回馈当地社会,但被“爱国群众”的口水淹掉了:把钱捐给外国是不爱国。最后就是媒体曝光陈光标捐款成绩单作假事件。五个事件都在一年之内被爆出,我对这五个事件都有一句话予以总结——红十字会郭美美事件我叫“创新困境”,可以说是“一个小女子,毁了百年老店”;慈善总会是“垄断危机”。项目林林总总,但管理缺位;河南宋基会是“角色错位”,一个慈善机构变成了保险公司;青基会的中非希望工程叫做“躺着中枪”;陈光标完全是借慈善“欺世盗名”。2011年那年我专门写过一篇文章叫做“多事之秋”,拷问慈善。

当然,从另一个角度来说,自2008年至今,政府方面的变化和进步也是有的。第一,胡锦涛总书记任期内,在十七大提出了“社会管理体制改革就是要最大限度地激发社会活力”;十八大,习近平总书记关于社会组织体制方面提出“要尽快形成政社分开、权责明确、依法治理的新型社会组织体制。”2013年十八届三中全会深化改革,对社会组织层面的内容也是非常明确的。但遗憾的是,至今没有得到推进和落实。

接着,2016年《慈善法》出台,这总体基调肯定是好的。首先它厘清了慈善的民间性,梳理了慈善组织和政府的关系。从法律上是清楚的——慈善法就是保障慈善捐款人、受益人以及相关组织的合法权益。政府可以监管,但是政府不能直接去做慈善。募捐摊派就属于违法行为。但就《慈善法》而言,我本人最大的一个不同观点就是,它在互联网公益方面是倒退的,还停留在计划经济。用一种计划经济的思维,募捐要上平台,发牌照,制造垄断,硬是把公益组织信息化能力给废了。要知道从2000年开始,青基会就开始使用互联网为希望工程进行募捐。那时还没有微信、支付宝等,用的是招商银行的“一网通”。那时候半年时间募捐就达到4500多笔,200多万元。汶川地震、雅安地震中,红基会、壹基金都有非常出色的互联网募捐表现。可是《慈善法》颁布之后,募捐就必须到国家指定的平台,若你自行募捐就属于违法,这是大倒退。

总而言之,2008-2018这十年,有起伏有进步有倒退。尤其到目前为止,“国营慈善”依然主宰着企业捐款,政社分开遥遥无期。

徐永光与希望工程受益学生照片墙

徐永光与希望工程受益学生照片墙

中国公益之“左右夹击”

《公益时报》:原外经贸部首席谈判代表龙永图认为,当下中国公益慈善事业仍然处于相对边缘化的位置,唯有从边缘化进入主流,中国公益慈善才能发挥更大作用。如果说这是一条可行的路径,您认为如何才能拆除从“边缘”到“主流”的藩篱?

徐永光:边缘化的问题,我觉得要从三个部门的关系来谈才能说得比较清楚。政府是第一部门,商业第二部门,公益是第三部门。从作为第三部门的公益组织来讲,一边对政府,一边对商业。从公益需要民办民营角度看,它继续受政府挤压,即政社分开不但没有进步,反而在愈加倒退,口子卡得越来越紧。现在捐款的大头还是被那些具有政府背景的基金会和慈善会拿走,至少80%-90%;这种情况下的慈善还能具有活力吗?同时,公益组织与商业的关系又是挑战。

《公益时报》:看来现实不容乐观?

徐永光:要想改革首先就得打破路径依赖。因为它已经形成了具有政府背景的慈善机构和企业与政府形成了利益铁三角。这种背景下的国字头基金会,通常理事长秘书长都是政府任命、按照局级、处级干部待遇来安排的。他们实际上是政府任命实职的官员,做的是政府的项目,那你当然要对政府负责。而企业就愿意给这些有政府背景的基金会捐款,由此借机搞好政商关系。对于这样的基金会来讲,如果要走公众募捐的路子,要管理要处理各种琐碎事务,但筹到的可能就是碎钱,他们觉得麻烦得很。现在有些企业一年捐一个亿,如果按照公众个人计数,相当于100万人每人捐100块钱。可是这类基金会他就会觉得“干嘛要受这个累啊?”这种思维搞反了——恰恰是有100万公众每人给你捐一百块钱,捐了一个亿,你这家公益机构才有前途和未来。

但我们必须看到,虽然在我们公益慈善事业发展进程中,“国营慈善”拿走了最大的资源,但是本质上他们已经趋于边缘化,成为改革的对象;而当下逐渐主流化的是那些扎根于基层和社区有活力的民间草根NGO组织,虽然他们还没有能力集聚大量资源,但他们代表了中国慈善公益的方向和未来。但对于“官办慈善机构”来说,他们多年来已经形成了一种路径依赖,让他们马上抛开这种依赖是很难的。可是如果不改革不创新,等待他们的只有边缘化。自己边缘化也不要紧,因为政社不分,再把中国慈善引向“塔西佗陷阱”(跌入公众不信任的陷阱,而且爬不出来),那就是罪过了。有前车之鉴,还需要多说吗?

当然,公募基金会中有几家的表现还是比较亮丽的,比如启动改革比较早的扶贫基金会。再就是儿慈会、社会福利基金会以及社会救助基金会。后面提到的这三家比较有意思,因为他们都属于新创办的基金会,所以他们不具备过去老品牌项目的优势和“吃老本”的本钱。没有本钱,那只能是走新路。但你知道走新路、自己开创一个公益品牌有多难吗?所以他们都选择了和草根NGO合作,让草根NGO共享他们的公募权,如此一来资金都聚集到这里,他们收取一定的管理费。草根NGO有了自己的募捐渠道,这几家基金会也搭建起了不错的平台。扶贫基金会是主动改革,这三家是顺应潮流。可以说他们代表了公募基金会的未来。

再说说公益与市场及商业的关系。传统公益在这里受到双重挑战。一个挑战是互联网让商业自然地融入了公益。可以说所有的互联网企业都是借由公益起步的,一开始他们都是免费的。这个问题20年前我就发现了,哦,他们是用公益的手段做商业。用公益做奠基铺路,使用到一定程度你离不开他了,那么商业的机会就来了。因为信息产品有共享性,“共享性”这三个字与公益就有着天然的亲近与联系,一旦抓住机会,他们的市场很快就能做大。所以李劲说了一句话“商业在走公益的路,让公益无路可走。”淘宝的“公益宝”、蚂蚁金服的蚂蚁森林、京东回收旧玩具——清洗消毒整理后送给农村地区的孩子,十天送出四十万件。这些互联网企业稍微动动脑筋,把公益的好多事情就干了。这是不是可以叫“入侵”公益了?99公益日都成了一年一度的公益“运动会”了。当然,公益欢迎这种“入侵”,这既是双赢,也是压力。第二,社会创新的一个突出成果是社会企业。很多公益的事情可以用商业的模式来做。公益本身是有天花板的,因为烧钱,钱少社会问题多,烧不动,走不远。说到这里,公益的另一个挑战就出来了,就是用商业的手段做公益。用小额贷款解决贫困问题,是最好的案例。当免费的商业和收费的公益相继涌现,那么传统的公益该何去何从?那你只有迎接这个挑战。

在此基础上你必须明确一个认知——只要你做的公益真正有效,人们还是愿意关注并给你捐款的。比如说当年的希望工程,一个公众捐款300元,可以改变一个贫困孩子的命运,你说这种投入是否有效?现在,我国贫困地区有2000万学龄前儿童没有幼儿园,学前教育还不是政府公共投入的刚性责任,资源十分匮乏,需要公益介入来推动。学前教育投资回报率在国际上有一个非常强大的研究,就是将孩子从小追踪到40岁,观察他们的职业发展、生活轨迹等,结论是,每一位孩子每投入一美元的学前教育,未来的回报是17美元。那么类似的公益投入,既有现实的社会需求,又有能产生有效性,我们何乐而不为呢?但事实是我们在这方面非常差。只是空谈情怀,公益资源调度和使用的有效性非常差。你会发现,不少公益机构不是从需求出发,一厢情愿地使用公益资源,经常做“情怀最伟大,过程很享受,结果不重要。”的事情。我们的公益圈现在就是这种状态。因此也导致了整个公众的动员还是很弱的。所以我对官办的慈善机构和草根公益组织都骂,我有一篇文章叫做“危若垒卵的慈善体制将终结于互联网”。文中我先骂“国营慈善再不改革误国误民”,然后说一些混情怀的草根NGO”与其苟延残喘,不如早日关张”。

美国的盖洛普公司2016年做过一个公民参与慈善的调查,140个国家,15万人受访,三个问题——“在一个月之内,你有没有给慈善组织捐过款?有没有参加过志愿服务?有没有帮助过陌生人?”结果显示,最高分70分,中国得分11分,最后一名,垫底。这就太说明问题了。中国人现在参与慈善公益的热情这么低吗?我们不是个文明古国礼仪之邦,自诩“乐善好施”的民族吗?为什么会是今天这样一种景象?一言以概之,整个社会的信任体系崩塌了。这种情况下,既有压力,也是机会。当慈善组织成为社会公众对于道德期望的最后一块净土,你是否守得住这块净土?不能说社会公众对你有道德的要求,你就以为自己占据了道德的制高点,就可以想怎么干就怎么干。然而要冲破制度、工具、观念等多方面的束缚。

《公益时报》:您有些恨铁不成钢的无奈。

徐永光:其实现在我始终试着在解开一些结,我也不断地在回答一些问题。最根本的结在哪里,我现在还很难说得清楚。但现在的一个结就是当下的公益还不是真正的民间公益,还是在计划经济和国营慈善资源控制下的公益,政社没有分开。这是我觉得最根本的障碍。其实政府根本不用担心公益机构的管理,他们不好好干自然有法律、有监督机制和公众的用脚投票,都可以把他们“灭”掉。其实我早就讲了,好的公益生态有八条:法律规范、政府监管、组织善治、行业自律、社会监督、公众选择、平等竞争、优胜劣汰。如果再加一条那就是“政社合作”——政府和民间公益机构合作。只有政社分开,监管才能实施到位。政府如果越了位,监管就会缺位。这个问题一天不解决,中国公益就得不到真正的发展。

“跑不动”的公益组织必遭淘汰

《公益时报》:有人质疑您的“公益市场化”观点,说“中国公益还没走顺呢,就让我们跑起来,而且还要百米速度冲刺,能跑的动吗?”

徐永光:你跑不动就淘汰,不能窝在那里拖累这个行业。我们有两次人力资源的大调查,结果是三分之一还要多的公益组织没有给员工买保险,也就是说有三分之一的公益机构自己在违法。你说公益是解决社会问题的,但目前看来起码有三分之一的公益机构在制造社会问题;你说在帮助弱势群体,其实你在制造弱势群体。政府进不去、商业玩不转的,都来做公益?那我说“我们收入很低的哦,你愿意吗?”愿意就来来来。如果每一家公益机构都是低薪酬低待遇,那你吸引的是什么人,不是做公益,是收容所。这样是否会将外面找不到饭吃的人吸引到你的机构来混日子?所以我说,公益不好做,但是好混。那我就说这个行业淘汰掉三分之一才有希望。结果深圳慈善会的典春丽就说,“徐老师,起码淘汰掉一半吧。”

企业家精神兼具创新与冒险

《公益时报》:结合您多年来对中国企业的观察以及对企业社会责任的深耕,您如何理解企业社会责任?

徐永光:关于企业社会责任我有4个版本的阐释。1.0是履行了法律强制责任的企业,比如说产品合格、依法纳税、不污染环境,保障员工权益的;在履行了法律强制责任基础上,又自愿捐款支持公益事业、自愿担当社会责任的,属于2.0;在前述基础上,还可以对自身企业的上下游产业链担当责任就属于3.0。比如阿拉善SEE建立的“房地产绿色联盟”,要求提供的水泥、建材等上游企业产品,必须符合环保;下游对消费者提供的产品也是好的;最高一级4.0就是能够发现社会问题,并且以解决问题为使命的企业。比如小额贷款企业、比如残疾人企业、安全食品生产企业等。纵观当下,我们大量的企业连1.0都达不到,可能也就是0.1、0.2。这些“低版本”的企业就会出现污染环境、偷税漏税、祸害员工等若干社会问题。

《公益时报》:在您看来何谓真正的“企业家精神”?

徐永光:所谓“企业家精神”,它一定是给社会创造价值,而且这些企业家也一定具有创新和冒险精神。其实创新精神和冒险精神是联系在一起的,而且我觉得这种精神多半已经超越了简单的个人物质诉求,而是基于为社会创造价值的创新和冒险。它一定是正向的、为了社会更加美好所做的努力。这背后折射出的是一种社会情怀和高度的社会责任感。

我不会做一个平庸的跟班

《公益时报》:现在对您的评价两极分化。有人说您是中国公益圈的一杆大旗,引领者公益组织前进的方向;还有一种说您太激进太冒进了,万一您“把队伍带偏了”怎么办?

徐永光:记得我在团中央的时候就说过一句话:“团的干部不能做官,要兼职,兼职才可以将精英聚拢。”而且当时我还提出很多改革的想法,那时就有人骂我,说“团中央出了叛徒”。现在你再来看,团中央省里的书记都要兼职的。其实我那些想法差不多超前了30年。我跟大家说,我们国家在改革开放、体制创新的过程中有三种人——一种是反对改革的保守派,一种是推动改革的激进派,还有一种中庸派。而我选择做激进派。激进派当然不会四平八稳,说这个也对那个也对,我一定要说出一些人家可能不接受的东西,或者是超前的观点。假如徐永光扮演一个中庸的人,那么我在这行业还有什么价值吗?我不会选择去做一个平庸的跟班的,我当然是要在前面冲的。而事实证明到现在为止,我还是把握了创新变革的前瞻性。

《公益时报》:您如此有把握和自信的依据来自于?

徐永光:我早20年前有些东西都已经看明白了。1999年,我提出互联网公益的“三性”——选择性、透明性、便捷性。2000年,我就让青基会通过互联网募捐。也是在2000年那年,我跟搜狐张朝阳对话,

那时我就定义了互联网应信息产品共享性采取以公益的手段做商业的经营路线。后来我又发现社会企业可以用商业的手段来做公益,这就出现了免费的商业和收费的公益,颠覆了我们多年来陈旧的思维和观念。这些东西,是在干中思考得来的,再加上头脑好使,就会有所发现。还有,你就问我有什么是没有做过的事?——我当过兵,行伍出身;做过工人,车钳刨铣焊我全会,而且都是无师自通。我经历过文化大革命。我在体制里面待过,做过不大不小的官。做公益,办过公募基金会,非公募基金会;基金会中心网、新公民学校等完全都是草根的。20多年前就做了社会企业三辰影庫公司,企图推动教育信息化,做了中小学音像电子馆。为了走科普内容卡通化道路,制作了3800集蓝猫淘气三千问,中央电视台天天播,我是出品人你知道吗?我一生摸爬滚打走过来的,知道什么好什么并不好。敢于直言,但不会胡说八道。

《公益时报》:您认为自己完全有能力带着中国公益人走这么一段路,而且不会带偏?

徐永光:首先我知道我自己是对的。这种“正确性”的验证甚至在国际范围都是领先的。我倡导的一些国内基金会的投资模式,国外同行听了都觉得不可思议,认为很棒很具独创性。

《公益时报》:如果要让您总结迄今为止自己在中国公益界做过的三件事并且排序,您的答案是?

徐永光:毫无疑问——希望工程第一,南都基金会第二,基金会中心网第三。

《公益时报》:您对中国公益年会有着什么样的期许和希望?

徐永光:阿里巴巴研究院的梁春晓说:阿里巴巴是站在后天研究明天,选择今天的路。我说中国的公益行业却是“睡在昨天的梦里混今天”。这种现状必须得到改变。我觉得中国公益年会在十年之内,要始终围绕着一个主题来办:创新和突破。不要再拿着那些在业界早已经过时的问题讨论来讨论去,无甚意义。